Artikel ini terbit di rubrik Opini harian Kompas edisi 16 Februari 2026 di halaman 6

Oleh

Alwis Rustam

Direktur Eksekutif/Sekretaris Dewan Pengurus APEKSI

Ketika palu sidang siap diketukkan dalam Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah 2026 di Sentul, Bogor, pada 2 Februari 2026, Sekretaris Kabinet menyerahkan secarik kertas ke podium. Presiden Prabowo lalu membaca poin penting pesan itu di pengujung taklimat presiden: instruksi tentang program lintas sektoral ASRI-Aman, Sehat, Resik, Indah.

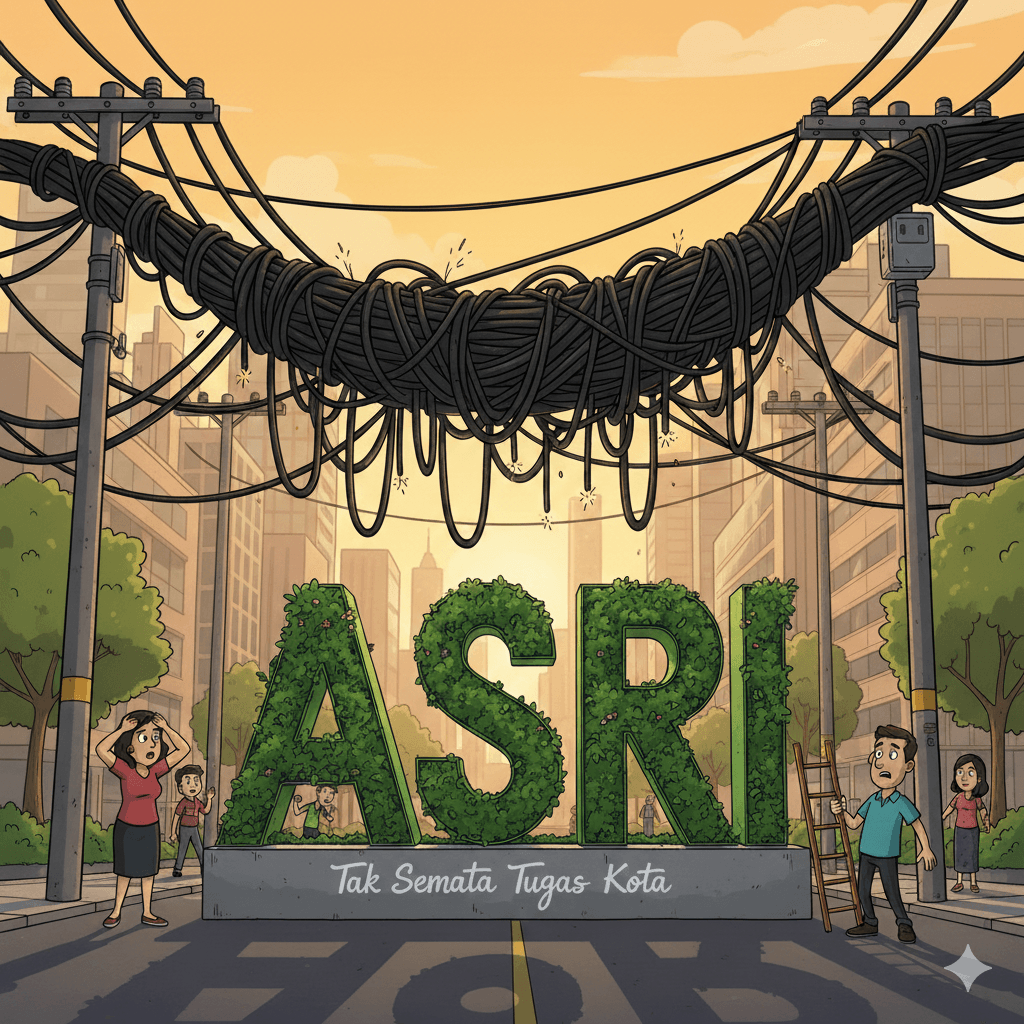

Seluruh jajaran pimpinan pemerintahan di daerah harus bertanggung jawab atas kelestarian lingkungan, mengelola sampah, menertibkan kabel semrawut, serta merapikan baliho. “Kalau bupati, wali kota, dan gubernur tidak bisa, saya perintah dandim, danrem, gerakkan anak buahmu, korve tiap hari, korve, korve, korve. Kepolisian, kerahkan, korve, korve, korve,” tegasnya menggelegar.

Isi penegasan itu sangat relevan dengan konteks perkotaan saat ini. Di banyak kota di Indonesia, tebaran slogan mewujudkan kota aman, sehat, resik, dan indah terdengar semakin hampa. Tak sedikit yang berhenti sebagai jargon di spanduk dan tumpukan dokumen perencanaan. Warga kota dalam kesehariannya dihadapkan pada pemandangan tak elok yang berulang. Persoalan persampahan kota tak pernah benar-benar selesai. Aneka baliho menutup pandangan, bahkan mengancam keselamatan. Lebih mengganggu, begitu banyak kabel listrik dan telekomunikasi menggantung kusut di atas kepala kita, tetapi dibiarkan begitu lama.

Namun, apakah ini semata-mata pekerjaan rumah pemerintah kota? Atau jangan-jangan kita sedang menutup mata terhadap tanggung jawab yang harusnya dipikul bersama-pemerintah pusat dan daerah, juga warga.

Persoalan sampah bukanlah hanya soal kebersihan dan estetika. Sampah adalah cerminan tingkat peradaban manusia dan ancaman kesehatan publik nyata. Tumpukan sampah menjadi sumber penyakit, mencemari air dan tanah, serta merusak kualitas hidup warga kota. Tonase timbunan sampah berkaitan dengan pola produksi dan konsumsi nasional di hulu, tetapi beban ditimpakan ke kota. Pemerintah kota mengelola akibat kebijakan nasional yang tidak pernah benar-benar dikendalikan. Selama produsen bebas membanjiri pasar dengan kemasan sekali pakai tanpa kewajiban menarik kembali, selama kebijakan nasional pengurangan sampah berhenti pada imbauan, kota tetap akan menjadi penanggung akibat. Membersihkan kota tanpa mengendalikan sumber sampah bukan hanya tidak adil, melainkan juga berbahaya bagi kesehatan publik.

Kementerian teknis harus berhenti bersikap normatif. Pengurangan sampah dari hulu harus ditegakkan dengan paksa. Harus ada tanggung jawab produsen yang mengikat dan sanksi nyata. Pemerintah kota harus berani menetapkan prioritas anggaran dari sekadar pengangkutan ke perubahan sistem dan perilaku. Warga pun tidak bisa bersikap permisif; memilah serta mengurangi sampah bukan lagi pilihan etis, melainkan kewajiban sosial.

Baliho sering disebut sebagai perusak pandangan mata. Padahal, dampaknya jauh lebih serius. Baliho yang berdiri sembarangan mengancam keselamatan pengguna jalan. Struktur rapuh, pemasangan yang mengabaikan standar keselamatan, hingga penempatan di titik rawan menjadikan baliho sebagai potensi bahaya yang kerap diremehkan—hingga insiden terjadi. Kota bukannya tak punya aturan, tetapi aturan dikalahkan oleh kompromi fiskal. Ruang publik dijual murah demi pendapatan jangka pendek. Pemerintah kota lemah dihadapkan tekanan pemilik modal raksasa dan orang kuat yang punya “beking pusat”. Promosi luar ruang seperti baliho kini beroperasi tanpa standar nasional yang tegas.

Penataan reklame harus menjadi kebijakan nasional yang adil, dengan batas jelas tentang zona steril, standar keselamatan struktural, dan perlindungan ruang publik. Tanpa pagar kebijakan dari pusat, kota akan terus bernegosiasi dalam posisi lemah. Ujungnya, warga dirugikan, bahkan jadi korban.

“Black spaghetti”

Kabel listrik dan telekomunikasi yang menggantung kusut (sering diejek sebagai “black spaghetti”) lama-lama menjadi pemandangan biasa. Namun, kebiasaan melihat hal berulang tidak boleh dijadikan kewajaran. Kabel semrawut tidak hanya merusak keindahan, tetapi juga menyimpan risiko serius: kecelakaan, kebakaran, gangguan layanan vital. Berbagai kasus telah menimbulkan korban, hingga menewaskan pengendara.

Pemerintah kota kerap menerima aduan dan sasaran kesalahan, sementara kewenangan atas infrastruktur utilitas strategis sebagian besar berada di luar kendali mereka. Tanpa regulasi nasional yang adil, kekacauan ini akan terus dinormalisasi. Harus ada kebijakan yang memaksa penataan terpadu saat berbagi fasilitas infrastruktur negara, termasuk bagi BUMN dan pihak swasta. Harus memuat standar keselamatan ketat dan peta jalan kabel bawah tanah. Pembiaran kabel menggantung serampangan, bahkan di megapolitan seperti Jakarta, mengirim pesan berbahaya: keselamatan publik dapat dikompromikan atas nama kepentingan bisnis jangka pendek.

Kita tidak boleh saling menunggu. Jika aman, sehat, resik, dan indah benar-benar ingin diwujudkan, pemerintah pusat tidak bisa terus berlindung di balik jargon desentralisasi sambil membiarkan akar masalah. Pengurangan sampah dari hulu harus ditegakkan sebagai paksaan. Penataan reklame harus distandarkan secara nasional. Kabel semrawut harus ditertibkan dengan kewajiban berbagi infrastruktur.

Pemerintah kota tidak boleh menunda keputusan sulit. Menata kota berarti berani tidak populer: menolak izin yang membahayakan, menertibkan ruang publik yang dikuasai kepentingan sempit, dan mengalihkan anggaran dari proyek kosmetik ke perlindungan kesehatan warga. Kota yang memilih aman dan sehat di atas pencitraan jangka pendek sedang berinvestasi bagi masa depan warganya.

Warga pun tidak seharusnya menempatkan diri sebagai penonton yang hanya berteriak setelah bencana terjadi. Partisipasi publik tidak cukup berhenti pada keluhan yang ditumpahkan di media sosial. Memilah sampah sendiri, menolak pemasangan baliho serampangan, serta aktif melaporkan titik parah black spaghetti yang mengancam keselamatan-itulah bentuk tanggung jawab warga yang tak boleh berhenti. Kota tidak akan berubah jika warganya hanya berharap negara bekerja sendiri tanpa dijewer saat diperlukan.

Sependek pengalaman saya dari pembelajaran yang saya saksikan di berbagai kota seluruh negeri: kota-kota yang tampak keren (dan terasa lebih aman, sehat, resik dan indah) di Indonesia itu sesungguhnya jarang lahir dari wali kota yang dibiarkan nyaman. Wali kota keren justru hanya akan muncul dari warga yang rajin menagih janji, menjewer kelalaian, dan memaksa standar publik ditegakkan di kotanya.

Kota yang kita pertaruhkan

Pertanyaan dalam judul tulisan ini terjawab sudah. Keamanan, kesehatan, kerapian, dan keindahan yang kita dambakan harus menjadi tanggung jawab semua. ASRI bukanlah sekadar pekerjaan rumah kota. Ia adalah cermin dari pilihan kolektif kita. Kota yang benar-benar melindungi kehidupan adalah kota yang ditopang ekosistem tata kelola lintas sektor yang saling menopang, dengan dilandasi integritas dan saling percaya dalam kebersamaan.

Kalau kita resah melihat kota dengan begitu banyak baliho yang dibiarkan berdiri sembarangan, hamparan kabel menggantung kusut menjadi kenormalan, dan timbulan sampah yang dibiarkan menumpuk di mana-mana (tak hanya merusak kenyamanan, tetapi juga menggerogoti kesehatan dan keselamatan), maka kita juga harus resah ketika egoisme, arogansi, dan merasa benar sendiri merajalela. Sampah, baliho, kabel dapat menjadi sumber bencana. Tetapi tetap akan makin parah jika setiap level penyelenggara negara jago tuding dan hanya lihai menyalahkan pihak di luar dirinya.

Jika 93 pemerintah kota otonom se-Indonesia (ditambah lima kota administratif di Jakarta) diharuskan terus menanggung beban ini sendirian atas nama ‘kewajiban daerah’, maka yang gagal bukan hanya kebijakan nasional kita, melainkan tanda lemahnya keberanian sejati serta kearifan hakiki kita sebagai bangsa. Kota yang aman, sehat, resik, dan indah tidak lahir dari saling menyalahkan, tetapi dari kemampuan dan keberanian untuk bertindak bersama, tanpa harus menunggu gelombang protes, keresahan hingga jeritan warga, atau sampai ada keprihatinan mendalam saat muncul korban berikutnya.